新たに始まる、就労選択支援

就労選択支援は、令和7年10月から正式にスタートする新しい障害福祉サービスで、就労継続支援A型・B型や就労移行支援などを利用する前の「入口」に位置づけられています。

今後は、就労系サービスの支給決定において、この就労選択支援の利用を経ることが原則となります。

特に就労継続支援B型では、令和7年10月から早速、新規利用にあたって原則として就労選択支援を先に利用することが必要です。

これまでのように、いきなりB型サービスの支給決定を受けることが難しくなりつつあるという点は、事業者にとって重要な制度変更といえるでしょう。

こうした制度の変化は、新規の利用者獲得の流れにも影響を及ぼす可能性があります。

そのため事業者は、制度をよく理解したうえで、適切かつ戦略的な就労選択支援の運営が必要です。

就労選択支援の「原則」と「例外」

障害福祉関連の制度では、多くの場合「原則」と「例外」があります。

特に新しい制度ができたり変更された場合は、「経過措置」といって一定の猶予期間が設けられることも少なくありません。

では、就労選択支援ではどうでしょうか。以下で代表的なものをご紹介します。

① 新規に利用する場合

原則として、就労選択支援を先に利用しなければ、その後の就労系サービスの支給決定を受けることができなくなります。

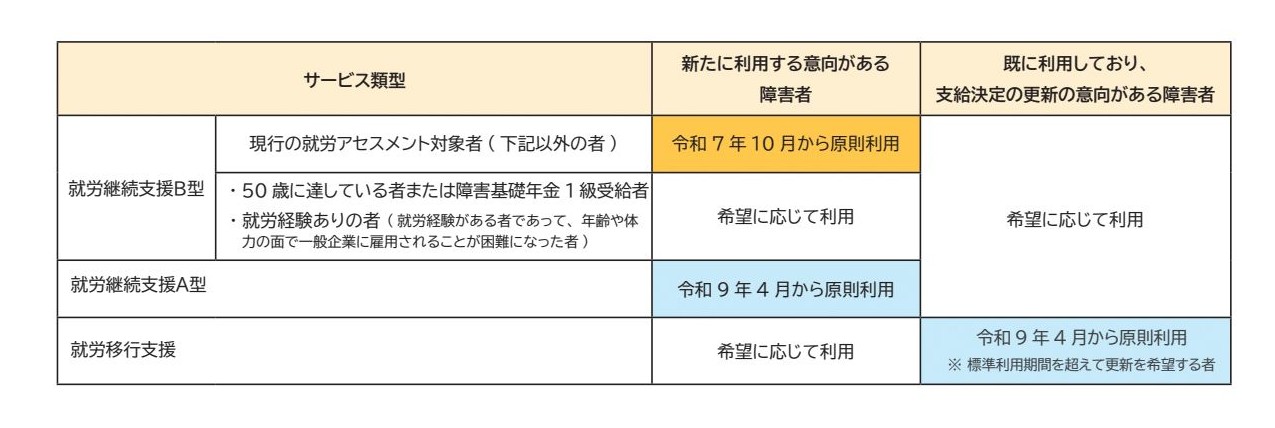

なお、サービスによってこれが適用される時期等が異なります。

具体的には以下をご確認ください。

厚生労働省|就労選択支援実施マニュアル P,5より引用

ただし例外として、次の場合は就労選択支援を経なくとも就労継続支援B型を利用することができます。

※本人の希望に応じて就労選択支援を利用することも可能です

また次の場合は、就労選択支援を経なくとも、就労移行支援事業所等による就労アセスメントを経れば、就労継続支援B型を利用することができます。

② 更新や変更の場合

原則として、すでに就労継続支援や就労移行支援を利用している方が更新・事業所の変更にあたって就労選択支援を利用する場合、自社が運営する就労選択支援を使うことはできません。

つまり、利用者が更新や変更を検討した際、就労継続支援・就労移行支援事業所は他の法人の就労選択支援を紹介する必要があります。

これは、同一法人内でアセスメントや情報提供を行うと、特定のサービス利用を前提とした支援計画が作成される等、その客観性が損なわれる可能性があるためです。

ただし例外として、次の場合は自社の就労選択支援を利用させることが認められています。

③ 特定事業所集中減算

就労選択支援では「特定事業所集中減算」というものがあります。

これは、就労選択支援の利用者が、アセスメント後に特定の法人の就労系サービスに偏って移行している場合に、報酬が減額される制度です。

利用者が進む先のサービスを特定の法人に偏らせず、公平に選べるようにすることが目的で、いわゆる「囲い込み」を防ぐための仕組みでもあります。

具体的には、就労選択支援事業所においてアセスメントを終えた利用者が、就労移行支援、A型、B型などのサービスに移行した件数を判定期間(前期:1月~6月、後期:7月~12月)ごとに集計します。

それぞれのサービスごとに、最も多くの利用者を受け入れた法人(移行率最高法人)の割合が80%を超えた場合、次の6か月間は報酬が減算(月200単位)されてしまいます。

例えば、判定期間中に就労継続支援B型に10人が進み、そのうち8人以上が同一法人に集中していた場合が該当します。

ただし例外として、正当な理由があれば減算を回避することが可能とされています。

正当な理由は、次のような例があげられています。

※最終的には自治体で個別に判断となるため、必ず管轄の自治体へご確認をお願いします。

事業者はどう備える?

就労選択支援の制度化によって、今後は「どこでアセスメントを受けるか」が、その後のサービス利用に大きく影響を与える可能性があります。

利用者が相談の初期段階で就労選択支援を経由することが一般的になっていくことを踏まえると、就労選択支援を自社で運営していない場合、新規利用者の獲得がこれまでより難しくなる可能性があります。

なぜなら、アセスメントを受けた事業所の担当者が情報提供や進路支援を行うため、自然と同法人内のサービスにつながるケースが増えると考えられるからです。

そもそも就労選択支援は、一定の実績(過去3年以内に通常の事業所での雇用につなげた人数が3人以上など)がなければ指定を受けることができません。

そのため就労継続支援・就労移行支援事業所が今できることは、第一に、確実に実績を積み重ねていくことだと言えます。

一方で、制度はこれから新たに始まるため、就労選択支援の事業所数もしばらくは少なく、制度の普及には一定の時間がかかることが予想されます。

そのため、今後の利用者の動向や自治体の対応状況を見ながら、自社での事業展開の必要性を検討する余地があるでしょう。

また、制度には例外規定もあるため、すぐにすべての地域・利用者に適用されるわけではありません。

例外の内容を正しく理解し、自社の運営地域での対応方針を整理しておくことが、当面の対応として現実的ではないかと思います。

参考

・厚生労働省|就労選択支援について:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56733.html

・厚生労働省通知(令和7年3月31日障障発 0331 第3号)就労選択支援の実施について:https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001480306.pdf