はじめに

障害福祉の現場では、「制度・法律に沿って支援する」ことが基本となります。

現在、障害福祉事業者や職員、利用者にとって最も関係の深い法律と言えば「障害者総合支援法」でしょう。

この法律が制定された背景として、全国の障害者や支援者が立ち上がり、国を相手として起こした違憲訴訟があったことはご存知でしょうか。

「障害者自立支援法違憲訴訟」を経て、障害者自立支援法の廃止、障害者総合支援法の制定に至ったことは、大きな歴史的成果とも言われています。

この記事では、訴訟の概要を今の現場で何を学び、どう活かせるのかを考えてみたいと思います。

障害者自立支援法の概要

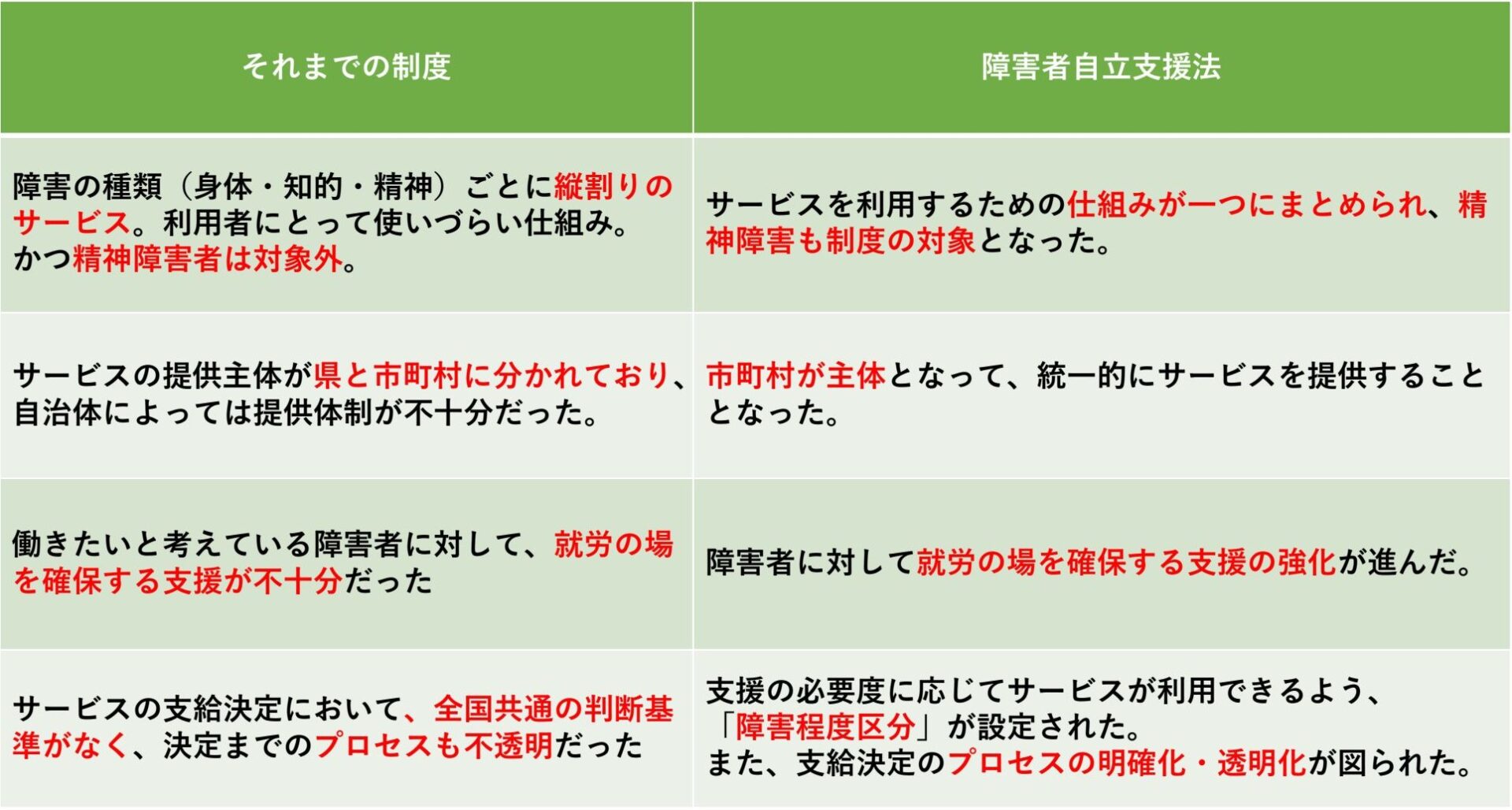

障害者自立支援法は、それまでの福祉制度の問題点ふまえ、2006年に施行されました。

簡単に従来の制度との比較をまとめました。

なぜ違憲訴訟に至ったのか?

障害者自立支援法では、主に上記のような点においては一定の前進がありました。

しかし一方で大きな問題となったのが、「原則1割負担」=応益負担(おうえきふたん)の導入です。

これは簡単に言うと、サービス利用量が多ければ多いほど負担額が増える仕組みです。

身近な例で言えば、水道料金やごみ処理費用など、一般の行政サービスで導入されているやり方です。

これを福祉サービスで導入した結果、多くのサービスを必要とする重度障害のある人ほど、多くの負担を強いられることとなりました。

また、生活保護受給者や低所得の障害者にも一律に一定の負担が求められるようになったことで、生活に大きな支障が生じるケースが全国で多発。

このことに対し、全国の障害者や支援者が立ち上がり、「生存権(憲法25条)や法の下の平等(憲法14条)に反する」として違憲訴訟を起こしたのです。

原告(全国の障害者や支援者たち)の主張を噛み砕いて説明すると次のとおりです。

① 生存権(憲法25条)に対して

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

障害があるために日常生活に多くの支援が必要な人ほど、利用サービス量が多くなり、自己負担も高くなります。

その結果、障害の重い人ほど生活費が圧迫され、必要な支援を受けられなくなる。

つまり、「最低限の生活」が脅かされてしまうことが、生存権の侵害にあたるという主張です。

② 平等権(憲法14条)に対して

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

応益負担では、「必要な支援を多く受ける=費用を多く支払う」ことになります。

しかしそれは、障害があることによって不利な条件を強いられる。

つまり健常者と比べて、障害者にだけ経済的な負担が重くのしかかる制度設計となっているということです。

これは「法の下の平等」に反する、というのが平等権侵害の主張です。

このような背景から、障害当事者たちは「応益負担制度は違憲(=憲法に違反する)である」として立ち上がり、訴訟に踏み切ったのです。

原告が目指したもの

この訴訟における原告側の狙いは、単に勝訴を目指すことにはとどまらず、障害者自立支援法の問題点を広く国民に知らせ、誰もが必要な支援を安心して受けられる制度への見直しにつなげることでした。

2008年に始まった訴訟には、全国の障害当事者や支援者・団体が参加。

最終的に2010年には国との「基本合意」が成立し、2012年の法律廃止へとつながりました。

訴訟の意義と成果

この訴訟の大きな意義は、お金による解決ではなく、「障害がある人も、地域で人間らしく生きる権利がある」ということを、障害当事者自身が声を上げ、司法の場で問うた点にあります。

それに対して国は「基本合意文書」という形で正式に向き合いました。

この合意では、障害者自立支援法について「利用者の声に十分耳を傾けなかったこと」など、制度の問題点を国が認めています。

そして今後は、障害のある人が地域で安心して暮らせる社会をめざして、制度を見直していくことを約束する内容となっています。

これは、当事者の声が国の制度設計に直接影響を与えたという点で、画期的な合意だと言えるでしょう。

2013年に施行された現在の「障害者総合支援法」では、応能負担(おうのうふたん)という、障害者自立支援法以前の仕組みに戻っています。

応能負担とは、障害者やその扶養家族の「所得・経済力」に応じて負担する仕組みです。

これにより、障害者が生活に必要なサービスを金銭的理由で我慢せず、安心して利用しやすい制度となっています。

違憲訴訟から学べること

制度は「行政が決めるもの」と思われがちですが、この訴訟は、「制度も社会も、現場の声で変わる」ことを証明しました。

障害のある人たちが、制度の矛盾や負担の不条理に声を上げ、社会の仕組みそのものを動かしたのです。

ここから現在の私達が活かすべき学びは何が考えられるでしょう。

例えば、利用者や職員の声を拾うしくみを作り、負担感や不安感など、様々な気付きを吸い上げることも、未来の改善につなげるための一歩になるのではないでしょうか。

制度が大きく見直されたとは言え、現場では大小様々なトラブルや、制度が足枷になって実現できないことが日々起こっています。

制度は簡単には変わりません。

しかし、現場の声を蓄積し伝えていく姿勢が、障害福祉事業者が利用者へ寄り添う支援の一つでもあるはずです。

参考:

・