はじめに

介護・障害福祉の事業所で必ずと言っていいほど取得されている「処遇改善加算」。

これから新たに事業所を立ち上げようとしている方にとっては、どんな風に加算がとれるのか具体的に想像しにくいのでは無いでしょうか。

本記事では、新規の事業所や既存の事業所でまだ処遇改善加算を取っていない方に向け、具体的な手続きやおすすめの加算区分について解説します。

初月から処遇改善加算を取れる?

そもそも、これから新しく事業をスタートする事業所ではサービスを提供した実績がありませんが

そのような事業所でも初月から処遇改善加算を取ることが出来るのでしょうか?

答えはイエスです。

ただし、事業者指定を受けた月から取得するためには、新規申請の際に次の2点が必要です。

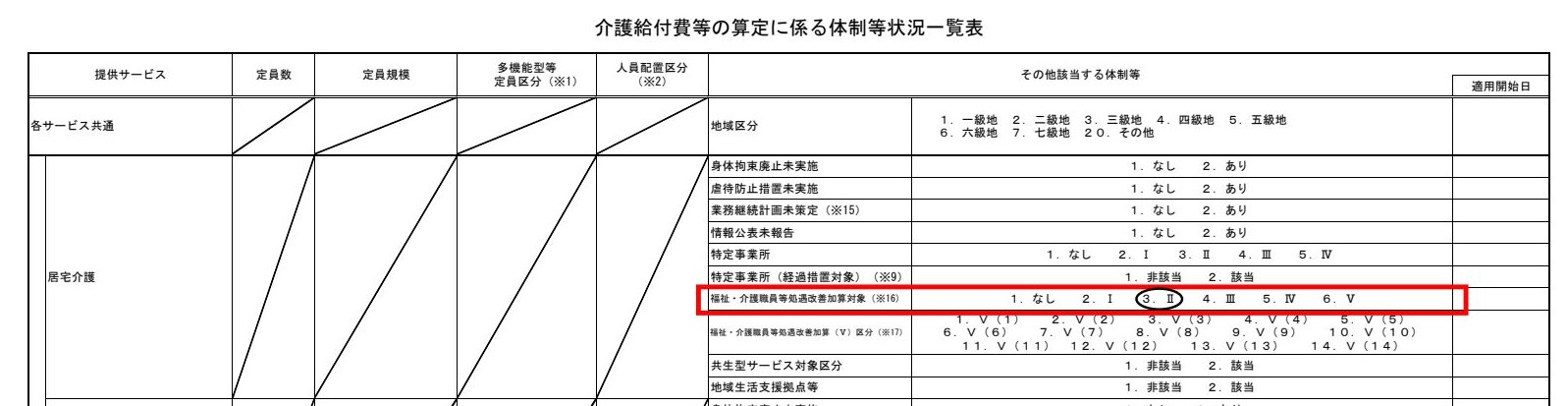

①の加算の体制一覧表は、正式には「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」と言います。

下記の赤枠が処遇改善加算の項目なので、この中の取りたい加算に丸(自治体によってはチェック)を付ければOKです。

②の計画書は、処遇改善加算の見込み額はいくらか、どの区分の加算を取るのか、そのための要件を満たす状況などを記載するもので、

こちらが令和7年度の様式の記載例です。

なお、計画書には取得できる加算の見込み額を計算するために「一月あたり障害福祉サービス等報酬総額」と「一月あたり処遇改善加算の総額」を入力する必要があります。

これは既存の事業所であればそれまでの報酬の平均を書けばよいのですが、

新規の事業所の場合はまだ実績が無いため、予想の金額で問題ありません。

新規の事業所におすすめの加算区分は?

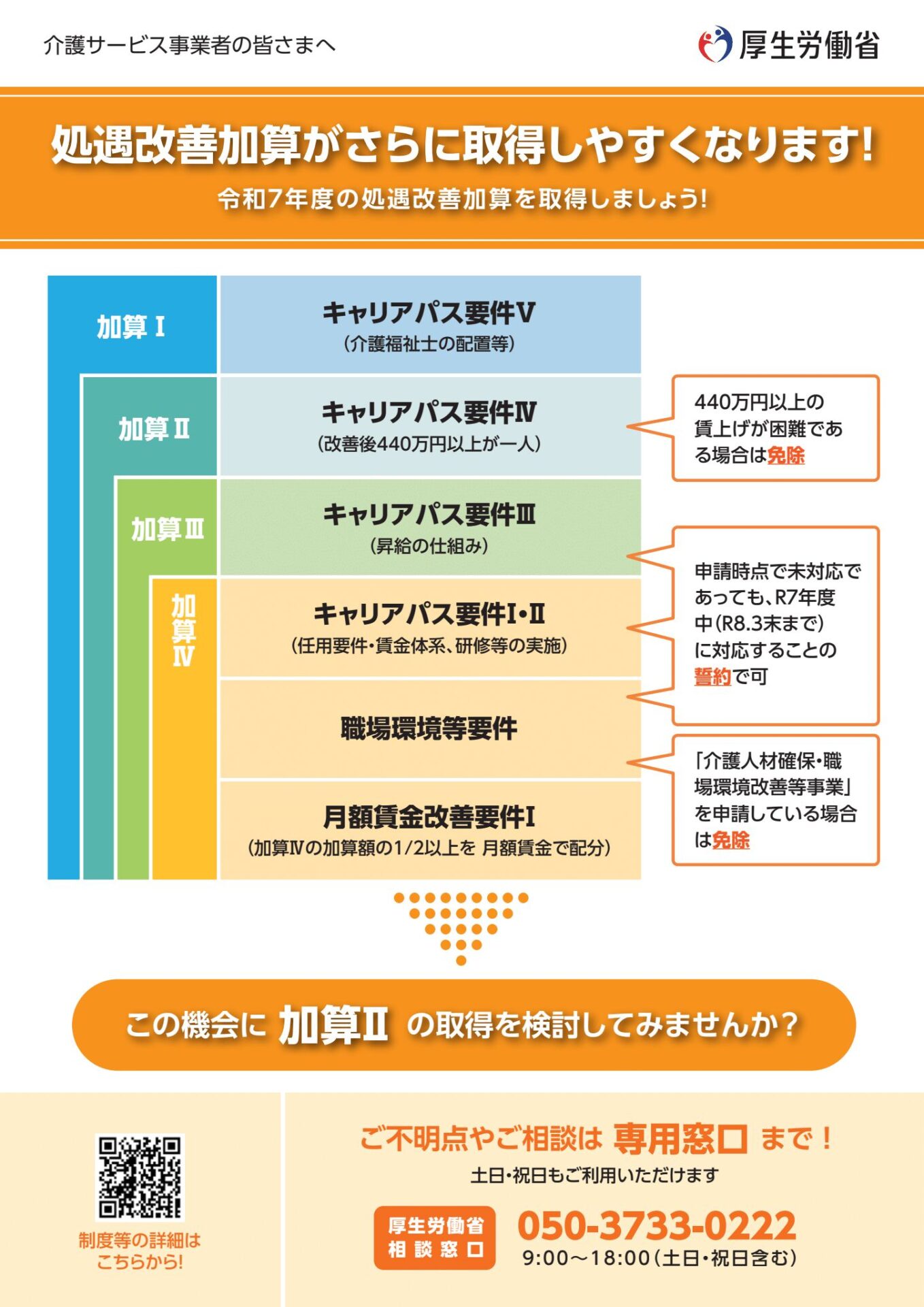

処遇改善加算は区分が(Ⅰ)~(Ⅳ)までの4つあり、

加算の金額は(Ⅰ)が一番高く、満たさなければならない要件の数が一番多いです。

(Ⅰ)→(Ⅱ)→(Ⅲ)→(Ⅳ)の順に満たさなければならない要件の数も減りますが(=要件が緩くなる)

それに比例して加算の金額も少なくなっていきます。

では、結局どの区分であれば取れるのでしょうか?

今年度中に新規開業する事業所や、新しく処遇改善加算を取る既存事業所の方におすすめなのは、区分(Ⅱ)です。

というのも、区分(Ⅱ)を取るために満たさなければならない要件は大きく次の3つです。

一方、もし区分(Ⅰ)を取りたい場合、上記に加えてキャリアパス要件(Ⅴ)を満たす必要があります。

キャリアパス要件(Ⅴ)は、例えば居宅介護であれば「特定事業所加算」、共同生活援助であれば「福祉専門職員配置等加算」など、職員のうち介護福祉士等の有資格者が一定割合いないと取れない別の加算を取ることが条件となります。

つまり、事業所の職員構成によっては区分(Ⅰ)が取れない場合があるということです。

ちなみにキャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは、いわゆる「キャリアパス表」の作成が必要です。

こちらは厚生労働省が作成例を出していますので、初めはそれを参考にしていただき、職員数が増えていった際に見直していくのが良いかと思います。

職場環境等要件に関しても、多くの事業所が当たり前にやっているようなことや、自分の事業所にとって取り組みやすいものが必ずあるはずなので、実態や事業計画に照らして取り組みを選択しましょう。

またキャリアパス要件(Ⅳ)は、処遇改善加算によって賃金を改善した後の給与が年額440万円以上になる職員が一人以上いること、という要件です。

ですが、小規模な事業所の場合では初年度からこれを満たすことは難しい場合もあるかもしれません。

そのように理由(※)がある場合は要件を満たせていなくても良いとされています。

※理由の例

・小規模事業所等で職員間の賃金バランスに配慮が必要なため

・職員全体の賃金水準が低い、地域の賃金水準が低い等の理由により、直ちに年額440万円mで賃金を引き上げることが困難なため

・年額440万円の賃金改善を行うに当たり、規定の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間必要なため

・その他

(参考:処遇改善計画書)

つまり区分(Ⅱ)を取るために必要な要件3つは、事業所の職員構成に関わらず、あくまでも処遇改善加算上で必要な要件を満たすことで取れる中で一番加算の金額が高いものです。

しかも下記にあるように、「キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」と「職場環境等要件」は

申請時点で未対応でも令和8年3月31日までに対応することの「誓約」でOKとなっています。

※令和7年度の特例です

(厚労省リーフレット:令和7年度の取得要件の弾力化について)

さらに、令和7年3月までに指定を受けた既存事業所が令和7年4月から処遇改善加算を取る場合においては、新補助金を取れば職場環境等要件の適用が免除されます。

さいごに

以上をふまえると、区分(Ⅱ)を目指せそうに思えて来るのではないでしょうか。

日々の業務で忙しい中、いかに効率的に要件を満たしていくかが重要なポイントです。

また、しっかりと要件を満たしたうえで処遇改善加算を取ることは、職員へ給与として還元できるだけでなく、より働きやすい職場環境となり、職員の定着にもつながります。

ぜひこの機会に区分(Ⅱ)の取得をご検討いただければ幸いです。