はじめに

地震や津波、豪雨、土砂崩れなど、昨今の日本で増加している自然災害。また新型コロナウイルス等の感染症流行。

これらの状況下では、普段どおりの事業運営が難しいこともあります。

しかし、特に介護や障害福祉サービスにおいては、利用者の命を守るためにどうしてもストップできない支援が多くあります。

その中で、事業者は職員の安全や働き方のルールを守ることも欠かせません。

本記事では、主に従業員の雇用に関わることを中心に

有事の際に事業者が何に気をつけるべきか、またどのようなリスクがあるのか、事前に知っておきたいポイントを解説します。

ポイント1 安全配慮義務

まず押さえておきたいのが、「安全配慮義務」という考え方です。

安全配慮義務は事業者が従業員に対して負う義務で、労働契約法の5条などに規定されています。

(労働者の安全への配慮)

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

つまり事業者は、従業員が安全・健康に働けるように配慮する責任があるということです。

どんなリスクがある?

では災害等が起きた際、安全配慮義務がどのように関わってくるのでしょうか。

例えば、大雨や地震によってサービス提供が困難な状況下で、重い障害のある利用者へ訪問しなければならないケースがあるかもしれません。

そのような状況で事業者が従業員に訪問させた中、従業員がケガをしてしまったとするとどうでしょう。

もし「事業者が危険な状況下で無理に訪問させた」と判断されれば、安全配慮義務違反として責任を問われる可能性があります。

また過去の判例で、事業所にいる従業員を適切に避難させられなかったとして、事業者が安全配慮義務の責任を問われたものもあります。(七十七銀行女川支店津波被災事件(仙台地裁平成26年2月25日判決・判例時報2217号74頁))

この事案の発端は、東日本大震災の際に津波の警報を受けた銀行の支店長が、従業員らを支店屋上に避難させた結果、津波に流されて死亡・行方不明となったことです。

遺族は銀行の従業員に対する安全配慮義務違反等を主張し、債務不履行・不法行為に基づく損害賠償請求を行いました。

判決では、遺族側が主張した義務違反は認められないとして棄却されましたが、銀行(使用者)は自然災害か従業員の生命・健康等を守るよう配慮すべき一般的な義務があることが示されました。

つまり、例え有事であっても、事業者は従業員に対して安全配慮義務を負うということです。

関連記事:障害福祉事業者が知っておくべき「安全配慮義務」の内容と具体的対策

何に気をつけるべき?

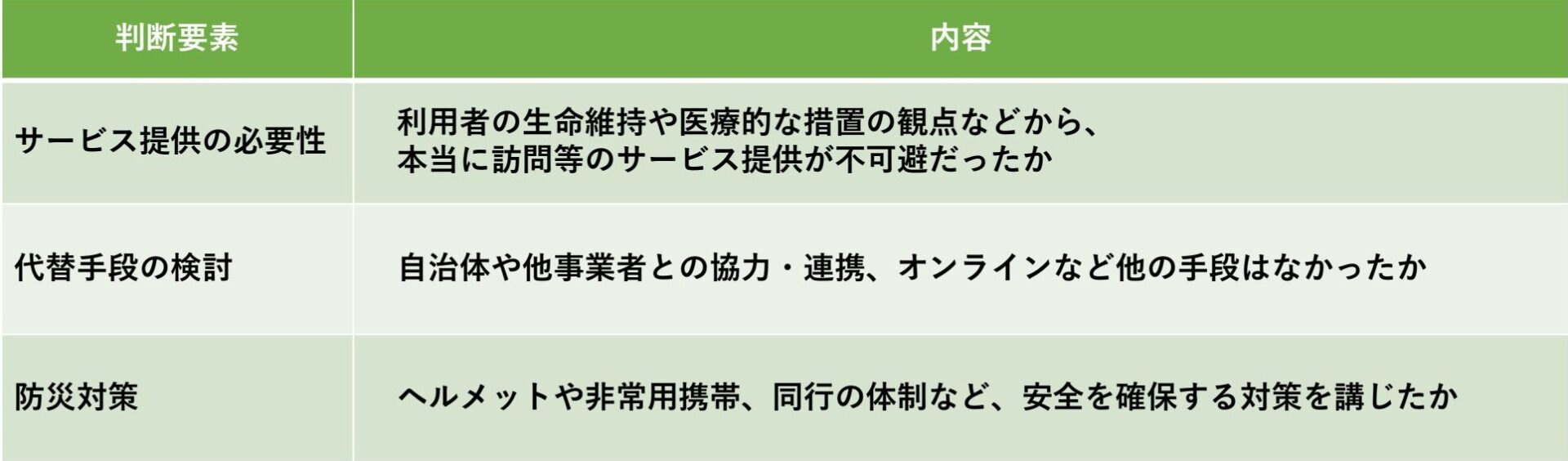

安全配慮義務が守られているかどうかは、状況や判断内容によって変わります。

例えば、次のような事項が義務違反の判断ポイントとなり得るでしょう。

どんな対応をすべき?

災害や感染症の発生は予測が難しいものですが、事業者としてからリスクを想定し、あらかじめ準備を整えておくことは、安全配慮義務を果たす上で非常に重要です。

このことを踏まえて事業者がやっておくべき、またやっておくと良いこと以下にまとめました。

・ 業務継続計画(BCP)の作成・訓練・研修

令和7年度からほとんどの介護・障害福祉サービスで義務化されています。

報酬が減算にならないために、という観点もありますが、形式的なものではなく、実際に有事が起こった時に落ち着いて判断が出来るように、ということも意識してみましょう。

※義務化の具体的内容はこちらの記事でも解説しています。

・サービス提供可否判断フローの作成

災害が発生した時に「サービスを提供すべきか中止すべきか」という判断は極めて難しいものです。

そのため、事業所内で「サービス提供可否判断フロー」を作成しておくことをおすすめします。

「誰が、どの情報に基づき、どんな判断を下すか」を明確にしておくことが、安全配慮義務を果たすことにも繋がります。

・記録と振り返り

有事対応を行った場合は、できる限り対応の記録を残すようにしましょう。

状況、判断の根拠、実際の行動などを記録しておくことで、事後的に説明責任を果たす根拠となります。

また、ヒヤリハット事例や災害後の振り返りを行い、マニュアルの改善や研修の強化につなげることで、将来的な事故防止に役立ちます。

ポイント2 労働問題

災害や感染症の発生時には、通常どおりの勤務が難しくなることがあります。

例えば、通勤ができなかったり、事業所を一時閉鎖せざるを得ないケースもあるでしょう。

こうした状況では、「労働契約の取り扱い」についても注意が必要です。

リスクと対応策は?

有事の際、事業者が労働契約において注意すべき主なポイントと、その対応策を以下のとおりまとめました。

・休業手当

事業を継続できない場合、従業員を一時的に休ませる「休業」の対応が必要になることがあります。

このとき、休業の理由が「事業者の責めに帰すべき事由」にあたる場合は、労働基準法第26条に基づいて平均賃金の60%以上の休業手当を従業員へ支払わなければなりません。

ただし、地震・台風・感染症のまん延など、不可抗力による休業の場合には、休業手当の支払い義務が発生しないこともあります。

この場合の不可抗力とは、次の2点をどちらも満たすものでなければならないとされています。

なお、災害や感染症が原因で資金繰りが困難になる、つまり経済上の理由によって事業を縮小し従業員を休業させた場合は、「事業者の責めに帰すべき事由」と判断される可能性があります。

状況ごとに判断が分かれるため、あらかじめ対応方針を整理しておくことが重要です。

・ 労働条件の変更

有事の際には、シフトの変更や勤務日数・時間数を減らす対応が必要になることがあります。

しかし、事業者側から労働契約の内容を一方的に変更することはできません。

変更が必要な場合は、必ず従業員と話し合った上で、本人の同意を得ることが必要です。

災害や感染症の規模や状況によっては早急な判断が必要とされる場合もありますが、契約内容に反するような急な変更や不利益な取扱いを行うと、トラブルにつながる可能性があります。

・解雇や雇止め

災害や感染症の影響で経営が厳しくなったとしても、安易に「解雇」や「契約更新の打ち切り」を行うと、労働契約法や判例上のルールに照らして無効とされることもあります。

特に、本人に責任がない事情で雇止めをする場合には、慎重な判断と適切な手続きが必要です。

解雇や雇止めは非常にセンシティブな対応のため、社会保険労務士などの専門家へ相談することをおすすめします。

さいごに

災害や感染症など、いつ起こるか分からない「有事」に備えることは、事業者にとって大きな責任の一つです。

いざというときに慌てないために、「今のうちにできること」を、ぜひ一緒に考えていきましょう。