はじめに

令和6年度から、介護保険サービス事業者は「原則、無資格者を現場で働かせることができない」こととなっています。

訪問系の事業所では、これまでも初任者研修修了者以上でなければヘルパーとして勤務はできませんでした。

一方、通所系・施設系のサービスでは無資格のヘルパーも認められていました。

それが令和3年度の改正によって最低でも「認知症介護基礎研修」の受講が義務づけられるようになり、3年間の猶予を経て令和6年度から完全に義務化されています。

本記事では、介護事業者が押さえておくべき無資格者への対応について、研修受講の義務化の背景にも触れながら解説します。

無資格者を現場で働かせることは原則禁止

冒頭でも述べたとおり、現在、無資格者を介護の現場で働かせることは原則禁止されており、訪問系の事業所では初任者研修以上、通所・施設系の事業所では認知症介護基礎研修以上を修了していることが配置の条件となっています。

※認知症介護基礎研修の詳細は後述します

ただし「原則」ということは例外もあります。

通所・施設系サービスにおいては、新規に採用した無資格の職員が働き始めてから1年以内に研修を受ければ良いとされています。

つまり、雇用する時には無資格でも、1年の猶予期間内に認知症介護基礎研修以上を修了すれば大丈夫ということです。

訪問系サービスや福祉用具貸与、居宅介護支援等ではこのような猶予はありませんのでご注意ください。

なぜこのようなルールが導入された?

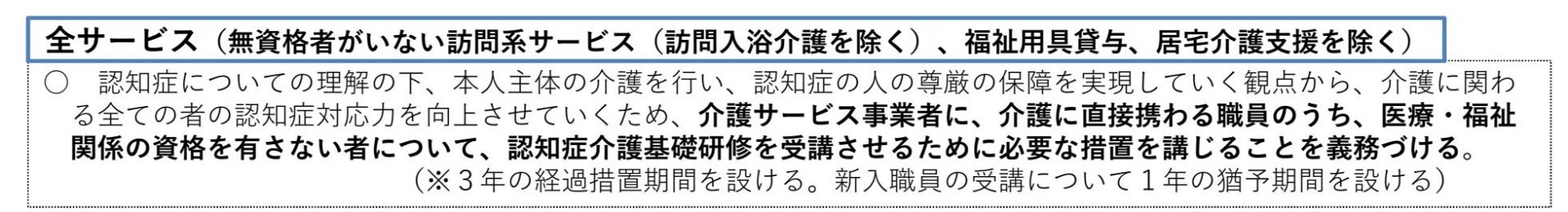

令和3年度に認知症介護基礎研修が義務付けられた際、厚労省の資料では以下のように述べられていました。

厚労省「令和3年度介護報酬改定の主な事項について(P,7)」より引用

”認知症対応力の向上”が重視される背景には、日本の高齢化に伴って認知症を患う人の増加が続くと見込まれる現状があります。

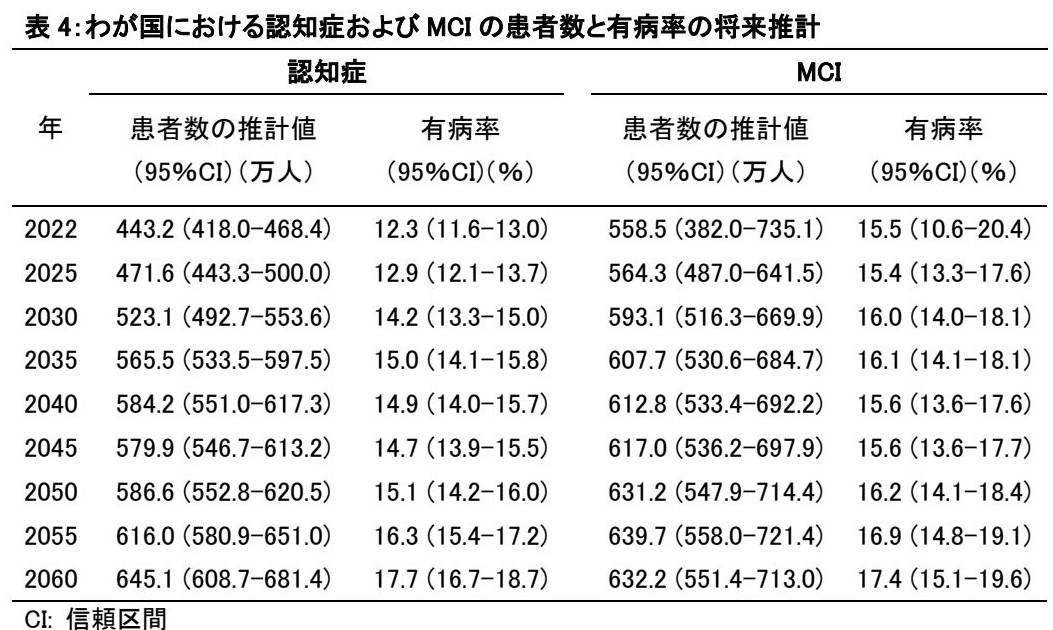

以下は、令和5年度に行われた認知症に関する研究結果から、将来の日本における認知症患者とMCI(軽度認知障害※)者数がどのくらいになるかを算出したデータです。

これによると、認知症患者等は今後も増加し、2055年には600万人を超える見込みとなっています。

認知症患者の増加に伴い、現場では専門的な対応がより一層求められていくことは明らかです。

またこれまでも、無資格者と有資格者で対応の質に差があるという課題がありました。

そのため、一定水準の知識と対応力を身につけさせることを目的として、研修受講の義務化が進められたと考えられます。

※ MCI(軽度認知障害)とは、認知機能低下の自覚があるものの、日常生活は問題なく送ることができている状態のこと。

認知症と完全に診断される一歩手前の状態と表現されることがあります。

参考:「あたまとからだを元気にする MCIハンドブック」(国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター)

「認知症介護基礎研修」とは?

この研修は、認知症の基礎知識と対応力を習得することを目的とした入門的な研修です。

主に以下の内容を含みます。

都道府県や指定機関が開催しており、eラーニング方式で受講できる場合が多いです。

また数時間~1日程度で修了でき、費用も無料~3000円程度のため

働きながら受講しやすいものとなっています。

詳細は事業所のある自治体のホームページ等をご確認ください。

ヘルパーが無資格のままだとどうなる?

事業者が、無資格者を認知症介護基礎研修以上を修了しないまま通所・施設系の現場に配置した場合、以下のようなリスクが考えられます。

認知症介護基礎研修と初任者研修、どちらを受けさせるべき?

無資格の職員に対して「認知症介護基礎研修」と「介護職員初任者研修」のどちらを受講させるべきか悩まれる事業者も多いかもしれません。

結論から言えば、可能であれば初任者研修の受講をおすすめします。

なぜなら、初任者研修は認知症対応だけでなく、身体介護の基礎や法令知識、安全なケアの方法など、幅広いスキルを学ぶことができ

訪問介護など多くの現場で即戦力として働けるようになるからです。

これに対して、認知症介護基礎研修はあくまで入門的な研修のため、内容は限定的です。

長期的な目線で育成を考えた場合、初任者研修の受講のほうが現場・職員にとって有益だと考えます。

さいごに

介護事業所で無資格者をヘルパーとして働かせてはいけないことについてご理解いただけたでしょうか。

ヘルパーの対応力や介護技術の向上は、利用者へのサービスの質を高めることにも繋がります。

制度の遵守とサービス品質の両立を目指し、無資格者への適切な対応をお願いします。