はじめに

令和6年度の法改正で、共同生活援助(障害者グループホーム)の事業者に対して

地域連携推進会議の開催が義務付けられました。

令和7年3月31日までは経過措置といって、猶予期間が設けられていましたが

いよいよ令和7年4月1日から義務化となります。

以下では、地域連携推進会議を開催する上での細かいルールや、事業者が気をつけるべきポイントを解説します。

地域連携推進会議とは?

そもそも地域連携推進会議とは、以下の4つを主な目的として

共同生活援助事業者が開催するものです。

定期的に外部の目を入れることにより、事業所運営の効率化やより良いサービス提供を実現するためのものということですね。

自治体等が開催する会議に参加するのではなく、事業者自身が企画~運営を行う必要がある点につき

まずはしっかりとご認識いただければ幸いです。

開催頻度と内容は?

地域連携推進会議として以下の頻度で開催しなければいけないものが2つあります。

それぞれ詳しく確認しましょう。

地域連携推進会議

構成員(※)との情報共有・意見交換をするための会議です。オンラインでの開催も認められています。

※構成員については後述します

また、法人ごとではなく事業所単位で開催が必要なので、

複数の共同生活援助事業所がある場合は、それぞれの事業所で年1回以上開催してください。

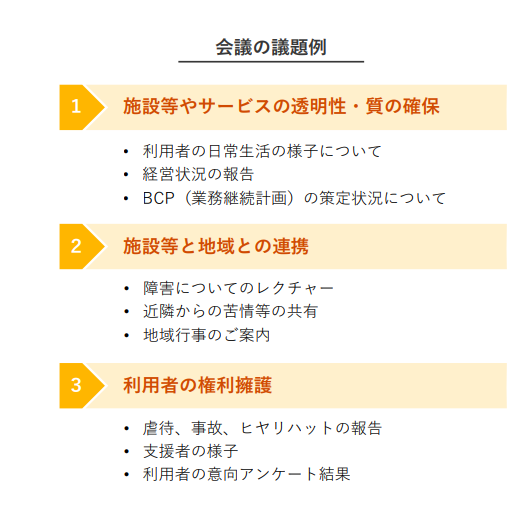

会議の議題は事業所が任意に決めることができますが

事業所側からの一方的な報告だけではなく、構成員からの要望や意見等を聞くことができる内容にすることが望ましいとされています。

例えば次のような議題が考えられます。

(厚労省資料|「地域連携推進会議の手引き(別冊」資料編」P,4より引用)

共同生活住居への訪問

施設の環境や利用者、職員の様子などを確認することを目的とした、構成員による施設訪問の受け入れが必要です。

注意点としては、住居ごとにおおむね年1回以上訪問を受け入れる必要がある点です。

複数の住居がある事業所においては、すべての住居に年1回以上訪問が入るようにスケジュールを調整しましょう。

効率的に行うために、日にちをまとめて訪問してもらう等の工夫も検討していただければと思います。

構成員は?

事業所以外の構成員(会議の参加者)は、以下のような属性の人が想定されており

意見交換を円滑に進める観点から、全体で5名程度で構成することが望ましいと言われています。

また、赤字で示した人については構成員の中に必須、その他は任意とされています。

それぞれ詳しく確認しましょう。

① 利用者

意思表示が難しいなど、特性上参加のハードルが高い場合は

ビデオ通話や筆談で参加するなどの工夫や、成年後見人・家族等の代理人に参加してもらうことなども検討しましょう。

② 利用者の家族

多様な視点を入れる観点から、①の利用者とは別の利用者の家族にすることが望ましいとされています。

①の利用者の代理で参加する家族は、あくまでも利用者の代理人という立場なので

この場合の家族には当たらない点にご注意ください。

遠方に住んでいたり、利用者や施設との関係性が良好ではない場合は

ビデオ通話での参加や、成年後見人・家族会の代表など、代理人に参加してもらうことなどを検討しましょう。

③ 地域の関係者

例えば以下のような人が想定されています。

・自治会や町内会などの地域団体の方

・民生委員

・商店街の方

・学校関係者

・地域で活動している NPO 法人

・地域の障害当事者

・近隣住民

選ぶのが難しいかもしれませんが、「地域のことをよく知り、多様な視点やつながりを持つ人」という観点で検討すると良いと思います。

④ 共同生活援助について知見のある者

主に、他の共同生活援助事業者が想定されています。

近くに同じ共同生活援助の事業者がいない、関係性の深い事業者がいない場合は、

他の障害福祉サービスや介護保険の事業者も検討しましょう。

⑤ 経営に知見のある人

例えば以下のような人が想定されています。

・障害福祉サービス、介護保険サービス、児童福祉施設の運営等に携わっている人

・財務諸表などから経営状況を把握しアドバイス出来る人(税理士等)

⑥ 施設所在地の区市町村担当者など

まずは施設がある区市町村の障害福祉担当へ打診するのがベターです。

「共同生活援助の地域連携推進会議の構成員として参加を依頼したい」と伝えれば良いかと思います。

開催しないとどうなる?

現段階では、開催しないことで減算になったり、何らかのペナルティが課せられることは無いようです。

ただし運営指導の際にはチェックされるポイントとなりますので、必ず法定通り開催するようにしましょう。

議事録の作成と公表義務

会議や訪問を行った際は、必ず議事録を作成してください。開催しても記録がなければやっていないとみなされてしまいます。

議事録にはその日の議題や、事業所からの報告内容、構成員からの要望・意見などを記録しましょう。

ただし、議事録には公表義務があるため、構成員や利用者の個人情報は書かない等の配慮が必要です。

公表の方法は、ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示などが考えられます。

現在はまだできないようですが、将来的には「障害福祉サービス等情報検索(WAM NET)」での公表も検討されているようです。

開催時のポイント・注意点

◯ これから新規で指定を受ける事業所も義務化の対象です。

指定申請時にすでに設置されている(構成員が決まっている)か、設置の見込みが立っていることが求められますが

どこまでを求められるかは自治体によりますので必ず申請先にご確認ください。

◯ 事前に利用者本人からの同意がなければ、利用者の居室の見学はNGです。

◯ 第三者評価などを受けて、その実施状況を公表している場合は、地域連携推進会議や訪問は行わなくて良いとされています。

◯ 構成員は利用者の個人情報を目にする可能性があるため、利用者の個人情報の秘密保持に関して約束をしてもらうことが必要です。

※厚労省のこちらのページに、構成員への参加依頼文・承諾文のひな形が公開されています。

秘密保持に関する約束についても承諾内容に含まれていますのでぜひご活用ください。

さいごに

いかがでしたでしょうか。

外部の人が参加する会議の開催は、参加者を集めるハードルや日程調整などの業務負担が増える作業です。

しかし義務化されている以上、この機会を有効に活用して、より健全な事業所運営につなげていただけると幸いです。

参考:

厚労省資料|「地域連携推進会議の手引き」

厚労省資料|「地域連携推進会議の手引き(別冊」資料編」