はじめに

毎年恒例、処遇改善加算の計画書の提出時期となりました。

今年も例年どおり、4・5月から新規で処遇改善加算を算定する場合や継続して算定する場合は、全国的に多くの自治体が4月15日を計画書提出の締め切りとしていますね。

厚労省からは令和7年度の様式が発表されましたが、昨年度から変更された点がいくつかありました。

(様式掲載先:介護職員の処遇改善:加算の申請方法・申請様式|厚生労働省)

そのため本記事では、これから計画書を作成する事業者向けに、令和7年度の計画書の様式を作成する際のポイントを解説します。

なお、厚労省のページでは計画書の作成方法を解説した動画もアップされています。

よろしければこちらもご参考ください。

参考:令和7年度の介護職員等処遇改善加算と介護人材確保・職場環境改善等事業の計画書の記入方法について

ポイントは大きく5つ!

一つずつ見ていきましょう。

ポイント① 補助金の計画書と一体化

今回は、令和6年度の補正予算によって支給されることになった「介護人材確保・職場環境改善等事業補助金」(以下、補助金と表記します)と、処遇改善加算の計画書が一体的に作成できる様式となっています。

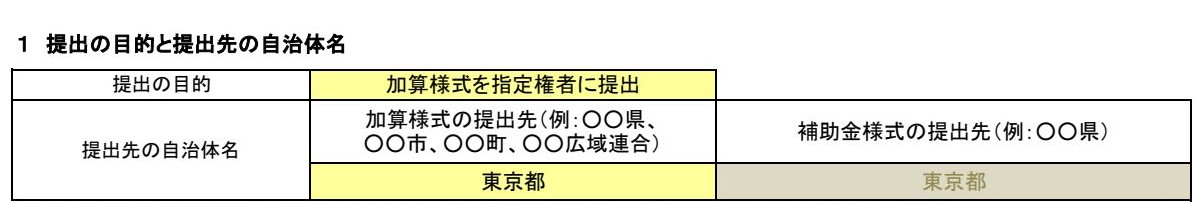

別紙様式2の「1 提出の目的と提出先の自治体名」の欄で処遇改善計画書と補助金の計画書を選択できます。

選択しなかったほうの様式(シート)は自動でグレーアウトされ入力できなくなります。

処遇改善加算の計画書は指定権者が提出先ですが、

補助金の計画書は都道府県が提出先です。

つまり、それぞれの提出先に適切な方を選択した状態で提出する必要があるためご注意ください。

なお、両方の計画書を確認したい場合は「提出の目的」欄で空欄を選択すると、どちらもグレーアウトされずに見ることが出来ます。

ポイント② 令和6年度の加算を繰り越す場合に金額を入力

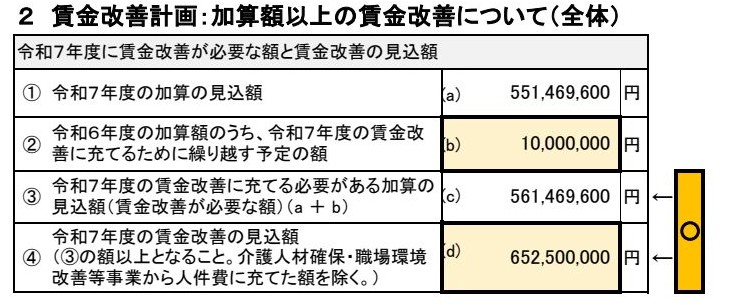

別紙様式2-1の下記の箇所では、令和7年度の加算の見込み額(自動計算)とあわせて、令和6年度の加算額のうち令和7年度に繰り越す予定額を記入することが出来ます。

これはどういうことかというと、原則、処遇改善加算は年度ごとに賃金改善のために使い切る必要がありますが、令和6・7年度は特別に

令和6年度の処遇改善加算の一部を令和7年度に繰り越しても良いとされています。

もし一部を繰り越す場合はその金額を入力し、

繰り越す予定額+令和7年度の加算の見込み額よりも1円でも多く賃金改善に使う計画となっていなければなりません。

ポイント③ 賃金改善項目・方法の欄がなくなった

これまでの処遇改善計画書では、処遇改善加算を基本給・手当・賞与等のうち何の改善に使うか、またその具体的内容を記入する欄がありました。

しかし今回その欄は削除されています。

ただし、記入欄が削除されたからといって何も決めなくて良い訳ではありません。

必ず就業規則や賃金規程などで賃金改善の具体的内容や方法を定め、職員に周知をしてください。

運営指導などに際に行政から求められた場合には、就業規則や賃金規程などを見せられる状態にしておくことも重要です。

ポイント④ 月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱの欄ができた

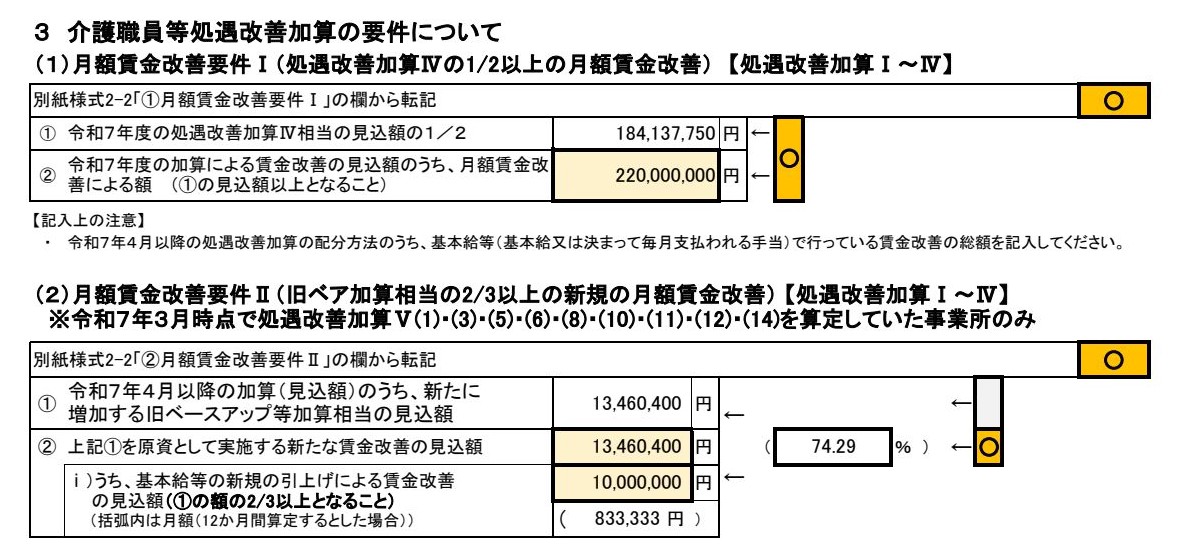

別紙様式2-1で、月額賃金改善要件についての記入欄が整理されました。

月額賃金改善要件Ⅰは、「処遇改善加算Ⅳ相当の見込み額の2分の1以上はベースアップにあててね」という要件です。

令和6年度中は適用が猶予されていましたが、令和7年度からは適用となります。

また、月額賃金改善要件Ⅱは令和7年3月時点で処遇改善加算Ⅴを取っていた事業所の場合のみ記入する必要があります。

どちらも基準となる金額は自動的に計算されるようになっていますので、それ以上の額をベースアップにあてる計画にしましょう。

ポイント⑤ キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの適用猶予

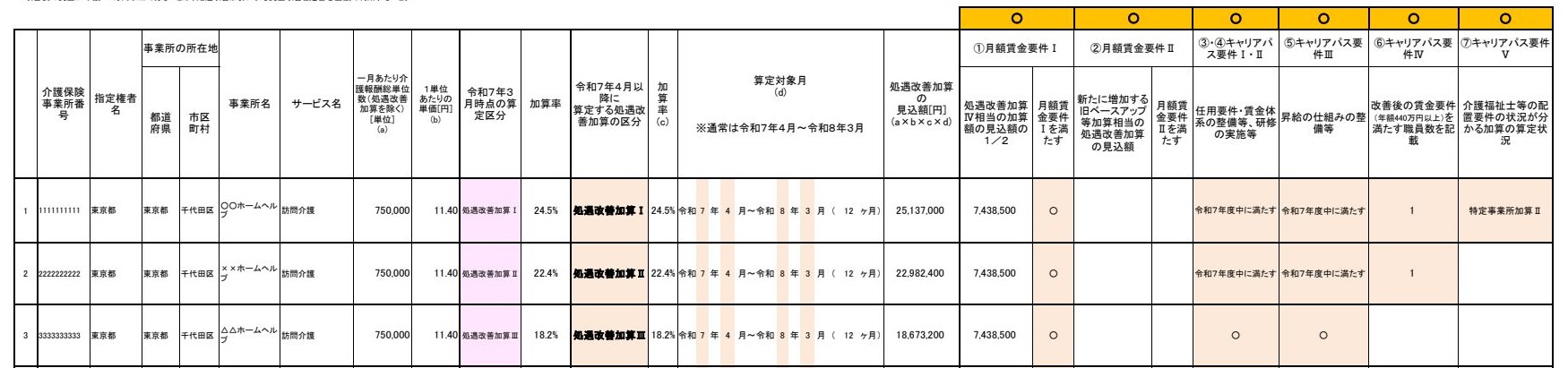

キャリアパス要件Ⅰ~Ⅴについては、別紙様式2-2で要件を満たせているかを選択する形になっています。

また令和7年度の特例として、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲはまだキャリアパス表の作成などが出来ていない場合でも、令和7年度中に対応すると宣誓することで要件を満たしたとみなされます。

そのためすでに対応できている場合は◯を、まだできていなくて令和7年度中に対応する場合は「令和7年度中に満たす」を選択すればOKです。

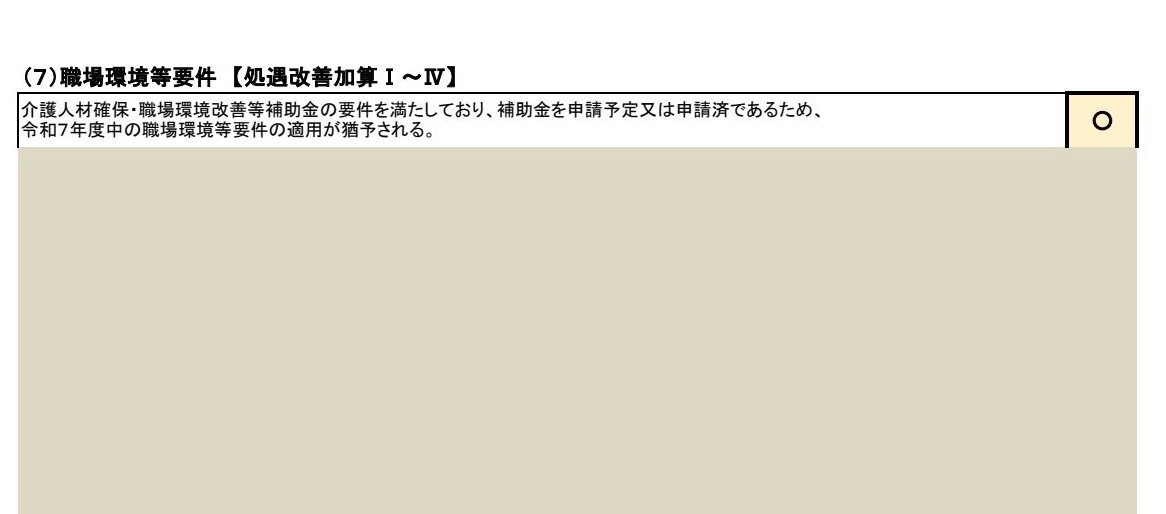

ポイント⑥ 補助金取得で職場環境等要件の適用免除

令和7年度の特例として、補助金を取得する場合、令和7年度中は職場環境等要件の適用が免除されます。

そのため、別紙様式2-1の下記の部分で補助金の申請予定・申請済みに「◯」をつけると

職場環境等要件の欄がグレーアウトされ、入力ができなくなります。

補助金を取得しない場合は、処遇改善加算の区分に応じて決められた数以上の取り組みに◯をつけてください。

さいごに

いかがでしたでしょうか。

個人的には、昨年よりも様式が簡素化されて作成しやすくなっているように感じます。

一方、昨年からの変更点や特例があり、要件が少しわかりにくい部分もあるかもしれません。

しっかりと処遇改善加算の取得要件を理解した上で、計画書を作成していただければ幸いです。